Беседа в рамках проекта «Устная история», 11 июля 2012 года

«Вот говорят: „Россия — страна великой культуры“. Но чем измеряется это величие? Наличием великих имен в искусстве, науке, философии? Тогда да, спора нет: Россия — страна великой культуры. Но в XIX веке она — страна с 80% безграмотного населения. Должен ли я судить об уровне культуры страны и по этому показателю? Тогда Россия ХIХ века — одна из наиболее отсталых в культурном отношении стран Европы. Именно по уровню культуры народа следует судить об уровне культуры страны. Нельзя поэтому поставить знак равенства между искусством и культурой. Культура начинается с того момента, как искусство, создаваемое великими художниками осваивается, воспринимается, „распредмечивается“, как говорят философы».

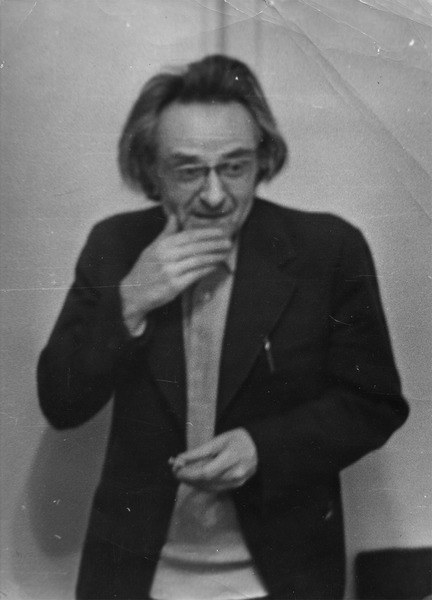

Вадим Михайлович Межуев: Я родился в Москве еще до войны (в конце 1933 года) и до начала войны жил по весьма любопытному на сегодняшний слух адресу: Болотная, 12. Дом, в котором я родился и провел довоенное детство, существует и сейчас, но сохранился наполовину. Насколько я знаю, у меня была довольно многочисленная довоенная родня, хотя к настоящему времени она сильно поредела. Двое из моих родных дядей были довольно крупными партийными работниками, но отец с матерью никакой партийной карьеры не делали: мама всю жизнь проработала библиотекарем. Другой дядя был инженером, еще один – совсем молодой – киномехаником (умер во время войны).

Михаил Сергеевич Найдёнкин: А партийные дядья были по отцу или по матери?

В.М.: По маме, ее старшие братья. Я их не помню. Один из них – член партии с дореволюционным стажем. Его последняя должность – первый секретарь Новосибирского горкома партии. Он был делегатом XVII съезда и репрессирован (расстрелян) в 1938 году. А его жена провела восемнадцать лет в лагерях, потом вышла. Его дочь – моя старшая двоюродная сестра – жива до сих пор. И зовут ее соответственно – Искра.

М.Н.: А когда вы узнали о сестре?

В.М.: Уже после войны. Ее прятали у себя жены моих дядей. Я его, наверное, видел в раннем детстве, но совсем не помню. Когда он погиб, я был совсем маленьким, и ничего не понимал в том, что происходит. Да и родители скрывали подробности, видимо, боялись говорить на эту тему. Другой дядя – тоже брат матери – работал в Комиссии партийного контроля и погиб в московском ополчении в первый год войны. Там все ополчение полегло. Тогда это называлось «пропал без вести». А мать, работая в библиотеке ВЦСПС, в первые дни войны вместе со всей организацией была эвакуирована на Урал. Помню, как она приехала за мной в детский лагерь и сразу же увезла на пристань к пароходу. В тот год меня записали в первый класс, но началась война, и мы уехали на пять лет.

М.Н.: Куда?

В.М.: Мы жили на Южном Урале; сначала в поселке под названием Малая Вильва (там я пошел в школу), потом Песчанка (под Кунгуром), а дольше всего – до 46-го года – под городом Миасс на берегу озера Тургояк. Красивейшее место. Там был дом отдыха «Тургояк», в котором мама работала библиотекарем. Лет двадцать назад меня попросили приехать в Челябинск прочитать лекцию. Я сказал: «Я приеду, если вы меня свозите в Тургояк». И они меня отвезли туда. Рядом с домом отдыха была деревня, куда я в школу ходил. И все это сохранилось, но только озеро слегка обмелело. Озеро фантастической красоты – одно из красивейших озер Южного Урала. Вот там и мы и жили до 46-го года, а когда вернулись обратно в Москву, квартира на Болотной оказалось занятой. Мы ее потеряли.

М.Н.: То есть в 46-м…

В.М.: В 46-м, конечно. А с отцом у меня сложнее. Я его практически не помню и недавно мой сын – Борис Межуев – восстановил всю нашу родословную по отцу, а заодно и место его захоронения, о котором я ничего не знал. Отец у меня из крестьян, из обрусевших запорожских казаков, но получил высшее образование. Он учился в Институте иностранных языков, но не закончил его, был исключен как якобы сын кулака. Но ему тогда помог мой дядя по матери, о котором я уже говорил. И отцу удалось закончить Плехановку по специальности экономист. Это все мой сын установил. Какое-то время он работал в дипломатической миссии за границей, то ли в Ираке, то ли в Иране, которой руководил Раскольников. И там он заболел. Официально считается, что он заболел энцефалитом, хотя ходят разные слухи. Говорят, что вся миссия была отравлена. Борис, кстати, нашел и ранние фото отца, могу показать.

М.Н.: Вадим Михайлович, мы потом можем присовокупить этот материал…

В.М.: Да. Он вернулся уже больным человеком Я его смутно помню – он был высоким и красивым мужчиной, старшим из пяти братьев, но каким-то угрюмым, вечно мрачным. Энцефалит по тем временам – неизлечимая болезнь. Помню, как он меня отводил в детский сад, как играл на скрипке, которая всегда висела над кроватью. Но уже тогда между родителями был какой-то разлад, мама чего-то боялась.

М.Н.: Боялась?

В.М.: Потом я понял, в чем было дело… Когда мы уехали из Москвы, он остался, платил за квартиру, но потом тоже ушел в московское ополчение. Оттуда его через какое-то время комиссовали по болезни. И тогда он приехал к нам в Тургояк. Он поселился отдельно от нас, его мучило постоянное чувство голода. Я помню, как однажды он бросился на мать с ножом, требуя от нее хлеба. Мне было его безумно жаль, я часто приходил к нему в его каморку, приносил какую-то еду, но мама почему-то его жутко боялась.

М.Н.: Чего?

В.М.: Кто его знает. Она боялась, конечно, за меня, опасалась, что он может нанести мне увечье. Ей казалось, что он теряет человеческий облик и способен на что угодно. Знаете, что такое энцефалит?

М.Н.: Сейчас за неделю лечится.

В.М.: Тогда считали, что болезнь неизлечима. Во всяком случае, у него был такой диагноз. А на самом деле непонятно, чем он в действительности болел. Мне потом рассказывали, что этой болезнью заболели все люди, работавшие вместе с ним в посольстве. Но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Когда освободили от немцев Орловскую область, откуда отец родом (сейчас это Брянская область, деревня Камень), он уехал на родину, и мама потеряла с ним всякую связь. Она мне никогда о нем не рассказывала. И, по-моему, приходила в ужас от одной мысли, что он может вернуться. Я был уверен, что отца нет в живых. Недавно мой сын нашел его родню и узнал все о последних годах его жизни. Он поехал на его родину, найдя ее по моим весьма смутным воспоминаниям, нашел живым младшего брата отца, моего дядю…

М.Н.: По отцовской линии.

В.М.: Да. Нашел еще кучу родственников. Мой отец на своей родине считается героем, участником войны, о нем даже статья была написана в местной газете. Сын нашел и могилу отца, он умер в 1945 году. А двое его средних братьев погибли на фронте. Младший выжил и до сих пор живет. Там все село состоит из Межуевых. Я этого не знал, а сын открыл… Вот судьба моего отца – довольно трагическая. Хотя, как говорят те, кто его помнил, он был незаурядная личность – знал 3 языка, отличался редким мужским обаянием, среди своих братьев считался самым талантливым. В гражданскую воевал с басмачами, дослужился до какого-то воинского звания, там познакомился с моей матерью – тогда еще простой работницей на шелкоткацкой фабрике. Уже позже она закончит библиотечный институт. За время нашей эвакуации мы, как я уже говорил, потеряли квартиру. Когда отец ушел на фронт, мы этого не знали, он нам не сообщил и какое-то время не платили за квартиру. За это время в нее вселили новых людей. Квартира была записана на имя моей бабушки, а бабушка была матерью врага народа. Так что отсудить обратно квартиру не было никакой возможности. Отсюда начинается уже моя история.

М.Н.: Расскажите.

В.М.: Первый год после возвращения в Москву был очень тяжелым периодом в моей жизни – мама снимала комнату в Раменском. Еще жива была и жила с нами моя бабушка – ее мать. У матери была единственная рабочая карточка, но хлеб, который выдавали на нее, мы продавали, чтобы заплатить за комнату. Мы пережили настоящий голод. Бабушка на моих глазах в 46-м году умерла с голоду, мать и я находились в состоянии острой дистрофии.

Но при этом я очень хорошо учился в школе. Из-за переезда в Москву с Урала и пока мы решали вопрос, где жить, я пропустил полгода в шестом классе. Когда я пришел устраиваться в школу в Раменском, завуч сказала: «Его надо оставить в пятом, он же не догонит – полгода пропустил». Я возразил: «Нет, я буду в шестом учиться». И за полгода нагнал весь класс, даже стал одним из лучших учеников. Но на дальнейшее обучение у матери не было средств, не на что было жить и оплачивать комнату. Были родственники, но они не могли или не хотели содержать меня. И меня решили отдать в ремесленное училище. Надо сказать, что моя классная учительница искренне сожалела, что я не буду учиться дальше. И меня отдали в училище.

М.Н.: В Раменском?

В.М.: После шестого класса…

М.Н.: В Раменском?

В.М.: Нет! Не в Раменском, тут все-таки родственники помогли… Меня устроили в очень хорошее ремесленное училище, причем по блату, потому что в это училище принимали ребят только с семиклассным образованием. Один из моих последних оставшихся в живых дядей был инженером-полиграфистом, до войны даже заведовал какой-то большой типографией, но после истории с его братом, его, конечно, сняли. Он работал простым инженером в какой-то конторе, но связи с полиграфическим миром у него, видимо, сохранились и меня, вопреки правилам, приняли в ремесленное училище № 25 при газете «Правда», правда, не в наборщики (что было более престижно), а в печатники. Надо сказать, что технику я ненавидел с детства, и сейчас не люблю. У меня нет никакого технического таланта, а на руки я просто бездарен. Я всегда был книжным парнем, благо мама – библиотекарь, читал в детстве очень много, а научился читать с четырех лет.

М.Н.: То есть мамина работа в библиотеке повлияла…

В.М.: Когда она работала в библиотеке на Урале, я перечитал все, что там можно было достать, хотя выбор, конечно, был не велик. Уже тогда прочел многое из Достоевского, Толстого, русской и зарубежной классики, советской литературы, а учился в четвертом-пятом классе. Все, что можно было найти в библиотеке, я прочитал. Там даже какие-то старинные книги находились. Помню, например, романы Сенкевича в каком-то старом издании и потрепанном виде Тогда же прочитал романы Диккенса, Бальзака и других авторов.

М.Н.: То есть не было дефицита книг?

В.М.: Хорошие книги были огромным дефицитом. Помню, как кому-то из Москвы прислали «Графа Монте-Кристо», сказки Гауфа, еще какую-то детскую классику, которую нельзя было найти в библиотеке: я читал эти книги запоем целыми ночами. В пятом классе прочел «Воскресение» Толстого. Не все понял, но сюжет схватил. Все, что тогда было доступно из русской литературы (в масштабе, конечно, местной провинциальной библиотеки), я прочитал в школьные годы.…

М.Н.: Даже слишком рано (смеется)…

В.М.: И вдруг ремесленное училище. Для меня тогда это было целой трагедией. Я устроил матери истерику, просил не отдавать меня в ремесло. Я хотел учиться в школе и, честно говоря, побаивался будущих ремесленников. Считалось, что в ремесленные училища идет самое «дно» – двоечники и хулиганы. И форма мне не нравилась: она больше напоминала рабочую спецовку, чем школьный мундир. В юности я не был драчливым, драться не умел, со стороны казался, видимо, чем-то вроде «маменькиного сынка», ну, в общем, книжный мальчик, хотя без очков. И вдруг – ремесленное. Вначале, действительно, пришлось научиться давать сдачу, а затем я со многими сдружился и дружу (кто еще жив) до сих пор.

Ремесленником, как и потом рабочим, я был плохим. Меня тянуло к книгам, а не к машинам. Но училище было все-таки привилегированным. Меня приодели (в ремесленную форму, разумеется). Я был жутко истощен: меня послали на месяц восстанавливаться в какой-то юношеский дом отдыха…

М.Н.: А где он находится?

В.М.: В Валентиновке …

М.Н.: Это Подмосковье?

В.М.: В Подмосковье, да. Меня там подлечили, подкормили. Да и потом хорошо кормили. Все-таки училище при «Правде». Но нас готовили в рабочие. После окончания РУ мы должны были отработать два года.

М.Н.: А вы были высокий, долговязый?

В.М.: Я был не слишком высоким, но очень худым. Есть фотографии, но, правда, более позднего времени. В год приема в РУ я сказал себе «Нет, школу я не брошу», и тут же подал заявление в школу рабочей молодежи при газете «Правда» в седьмой класс, куда меня и приняли. Я, по-моему, – единственный из наших ремесленников, кто смог совместить учебу в РУ, а затем работу на производстве (в типографии газеты «Правда»), с учебой в школе рабочей молодежи. После окончания училища я получил квалификацию печатника какого-то разряда, меня перевели в печатный цех, в котором я как минимум должен был отработать два года. В школе к тому времени я уже перешел в девятый класс.

М.Н.: В школе учились по вечерам?

В.М.: Это было самым трудным. Мы работали в две смены – дневная и ночная (через неделю). Тогда для пятнадцатилетних не было поблажек, мы, как и взрослые, работали по ночам. А жил я загородом.

М.Н.: Не в Раменском?

В.М.: Нет, в Бирюлево, что было уже поближе к Москве. Мама после смерти бабушки не захотела жить в Раменском. Сейчас это Москва, но тогда был еще загород. У меня был такой распорядок дня: в ночную смену я заступал на работу в двенадцать вечера, она кончалась в пять или шесть утра, потом ехал домой, спал три-четыре часа, потом обратно в школу и со школы опять на работу. Так я научился спать стоя, идя по улице. Однажды уже в десятом классе я попал под машину на Ленинградском шоссе. Шел и спал. Меня со всего ходу сбила машина, задела крылом, я, говорят, летел с середины Ленинградского проспекта прямо на тротуар. Тут же выключилось сознание. Когда очнулся – это было ночью после школы – смотрю, какая-то группа людей и милиционер стоят надо мной. «Ну что, жив?», – говорит он. Я говорю: «Жив». – «Дойдешь до дома?» Я говорю: «Дойду». – «Ну, иди». И я пошел домой. Утром отправился к врачу, у меня оказалось сотрясение мозга. Отделался, что называется, легким испугом, молодой был, живучий. Ну и как при таком режиме жизни можно было учиться? Среди своих одноклассников я был, пожалуй, самым начитанным, на мои ответы по литературе и истории приглашали даже кого-то из РОНО. Сочинение по литературе у меня списывал весь класс. А в классе я был самым молодым: он был послевоенным, там училось много демобилизованных, многим было под тридцать. Ну, а математику, физику, химию – все, что надо было заучивать – я сам у всех списывал. Хотя в обычной школе у меня математика шла очень хорошо.

М.Н.: Не было времени на…

В.М.: Да, не было времени на домашние занятия. Я ведь в это время еще увлекался театральной самодеятельностью. К нам приезжал актер из МХАТа, он вел у нас в РУ драмкружок.

М.Н.: А кто? Кто приезжал?

В.М.: Петр Васильевич Кудлай – был такой актер МХАТа. А потом я поступил в театральный коллектив газеты «Правда», участвовал в спектакле «Цыгане» по Пушкину, читал от автора. Меня консультировал замечательный актер МХАТА Дмитрий Орлов – первый исполнитель по радио «Василия Теркина». Он говорит мне: «Молодой человек, вам надо заниматься художественным чтением. У вас от природы поставленный чтецкий голос». Я участвовал в художественной самодеятельности трудовых резервов, читал стихи со сцены. Меня даже в кино хотели снимать, но не получилось. Во всяком случае, я этим увлекался. Иногда было желание вообще бросить школу…

М.Н.: Чтобы в театральное…

В.М.: Да какое там театральное, просто бросить. Не хватало сил работать, жить за городом, недосыпать. Но самое главное: я не любил свою работу, душа к ней не лежала. Еще, учась в РУ, я был немного белой вороной: какой-то странный парень, все время что-то читает, сидит за машиной и вместо того, чтобы наблюдать за качеством печати, читает книгу, язык подвешен, говорит по-книжному и без всякого мата. А потом меня мои сверстники как-то зауважали – за то, что учусь, за самодеятельность, за то, что никого из себя не строил. Помню, в юбилей Пушкина получил первую премию за сочинение по Пушкину, которую мне вручили на огромном собрании трудового коллектива типографии «Правда» в нашем ДК.

М.Н.: К этому с уважением относились в ремесленном…

В.М.: Ко мне почему-то хорошо относились и мои сверстники, и наши преподаватели. Преподавал у нас в РУ известный специалист по печатным машинам – профессор Винник. Он как-то спросил меня: «Вадим, когда кончишь ремесленное училище – я знаю, что ты в школе учишься – кем собираешься стать?» Я ответил: «Еще не знаю». «Если заинтересуешься полиграфическим делом, я тебе составлю протекцию в Полиграфический Институт». Он меня почему-то выделял, хотя я ненавидел свою будущую профессию: ничего, кроме тоски, она у меня не вызывала. Вы печатные машины представляете себе, «ДБ»?

М.Н.: Представляю.

В.М.: Там все время надо следить, чтобы «марашки» в тексте не вылезали…

М.Н.: А вы значит, пока вас не видят…

В.М.: А я читаю книгу. Я – подмастерье. Слышу, как мастер ругается, что опять проглядел… Но как-то все сходило с рук. И школа меня опекала, как могла. Я до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью свою школу рабочей молодежи и ее учителей, которые сделали все, что могли, чтобы я смог закончить ее. Был у нас историк – Георгий Константинович, он ко мне особо благоволил – не только потому, что я любил форсить на его уроках, отвечать по учебниками для высшей школы, первый напрашивался на ответ, но и потому, что, видимо, чем-то напоминал ему его сына, который погиб на фронте.

М.Н.: А фамилию его не помните?

В.М.: Фамилию сейчас забыл. Помню только имя-отчество: Георгий Константинович. Он жил на Ордынке Он мне постоянно говорил: «Вадим, тебе надо учиться. Не бросай школу». Ко мне большинство преподавателей так относилось, даже химик, чей предмет я просто ненавидел: как слышал слова «щелочь» и «кислота», меня такая тоска обуревала…

М.Н.: Это личностное?

В.М.: Наверное. Я химию за восьмой класс сдавал в десятом. Вот насколько школа шла навстречу. С языком такая же история. Нам немецкий язык преподавали. Грамматику я знал, но с кем было разговаривать? Нина Давыдовна – преподавательница немецкого языка – делала все, что могла, но как было выучиться говорить по-немецки без всякого языкового окружения? Я этой школе до конца буду благодарен…

М.Н.: А те, кто пришел туда старше…

В.М.: Они все остались, по-моему, на «Правде». Кто-то окончил институт и стал инженером, кто-то остался рабочим.

Итак, доучился я до десятого класса. Все бы ничего, но мной недовольны в цехе. Слишком часто брак у меня идет. И на меня пожаловались в отдел кадров, мол, плохой рабочий, недобросовестный, сидит, книги читает. А начальником отдела кадров был Николай Иванович Зарубин Он, как и я, увлекался театром и участвовал в тех же постановках нашего театрального коллектива. Он меня хорошо знал и, видимо, хорошо ко мне относился. Он вызвал меня к себе и говорит: «Ну, что с тобой делать? На тебя жалуются. Ты брак допускаешь. Что дальше собираешься делать? Ты ж понимаешь, что должен отработать два года?». «Да, понимаю… Я постараюсь». Он: «Хороший ты парень, учишься, школа тобой довольна, что с тобой делать? Вызови-ка свою мать». Мама пришла, он ей все рассказал, она ему про меня, как мне не хотелось уходить из школы. «А давайте мы его переведем из цеха на склад. Дадим месяц испытательного срока». И меня перевели на этот склад. Но испытательного срока я не выдержал. (Смеется) Складской заявил: «Кого вы мне тут подсунули? Мне нужно краски подбирать, а он со своими книгами сидит…Мне такой не нужен».

М.Н.: Вы там читали тоже?

В.М.: Читал, наверное. Или просто засыпал… Ну, мальчишка еще был. Зарубин опять вызывает меня и мою мать. Хороший мужик был, как ни странно для того времени. Зарубин говорит: «Ну и что нам теперь с тобой делать?» Он меня фактически спас. Спрашивает мать «Скажите, вы сможете его прокормить, может, родственники помогут?». А у меня родственники еще сохранились: дядя, его жена. Она с ними посоветовалась, и они решили, что я поживу у них до окончания школы – на Болотной. Была там еще одна комната – моего дяди. И Зарубин тогда решил: «Пусть он доучивается у нас, учеба у него хорошо идет. А мы его на полгода раньше освободим от производства» Для меня это было спасением. Зарплаты я, конечно, лишился, она была маленькой, но все же для матери подспорье. Но родственники решили, что смогут меня какое-то время прокормить. И так мне дали закончить школу. Аттестат у меня был интересный – половина пятерок, половина троек. Все гуманитарные науки – пятерки, все точные (те, что надо было учить) – тройки. Я до сих пор не понимаю, что такое тригонометрия (смеется).

М.Н.: Как раз тогда она начиналась…

В.М.: Да.

М.Н.: И в этот момент вы совсем выключились из учебного процесса.

В.М.: Ну, конечно, никаких медалей: ни серебряной, ни золотой. Куда идти с таким аттестатом? Я решил сначала поступать в Историко-архивный. Знаете, что на Никольской? Из него потом РГГУ вырос… Подал туда. Пришел, а там какие-то склепы – старинное здание. «Нет, здесь я учиться не буду». Перешел Манежную площадь и подал заявление на философский факультет МГУ. Пришел с засученными по локоть рукавами и подал заявление.

М.Н.: С половиной троек.

В.М.: С половиной троек. В школе и дома мне говорили: «Ты что, с ума сошел?» А я, действительно, мечтал учиться в МГУ. Когда я проходил мимо здания на Моховой и видел стоящих у его входа студентов, мне казалось, что я вижу небожителей. Мне еще не было восемнадцати, когда я подал заявление, приложив к нему свой совсем не блестящий аттестат. Всем, кто поступал на общих основаниях, надо было сдать пять вступительных экзаменов и набрать двадцать пять баллов, не потеряв ни одного. Но у меня было время на подготовку, я ведь уже не работал в типографии. Я ходил в ЦПКиО (недалеко от Болотной), брал с собой книги и занимался с утра до вечера. «Краткий курс ВКП» я знал почти наизусть. Я прочитал почти всего Сталина, которого надо было знать, вызубрил «Марксизм и вопросы языкознания». Я Маркса и Ленина уже тогда читал. Еще в школе я прочитал первый и второй тома «Серой лошади». Это был знаменитый трехтомник по истории философии. По нему все студенты сдавали экзамены по истории философии. Его называли «Серая лошадь».

М.Н.: А вы где книги брали?

В.М.: Я был читателем библиотеки при «Правде». Там была библиотека, и тамошняя библиотекарша всегда выдавала мне все книги. Да и мама работала в заводской библиотеке. Были книги. Я «Материализм и эмпириокритицизм» прочитал в десятом классе – ничего, конечно, не понял. (Смеется) Пришел к одному своему родственнику, спрашиваю: «Что такое комплекс ощущений?» Он мне объяснил. Мне было интересно.

М.Н.: Кто такие Мах и Авенариус?

В.М.: Ну, кто такие Мах и Авенариус, я тогда, конечно, не знал,

но знал имена Аристотеля, Сократа, Платона, Гегеля, Канта. Их портреты мне были знакомы. А какую философскую литературу можно было тогда прочитать? Рядом со мной не было ни одного философа. Важную роль в моем поступлении сыграло, видимо, мое рабочее происхождение – тем более, что я работал в типографии «Правда».

М.Н.: А почему не филологический?

В.М.: У меня с языком было плохо. Я хорошо знал грамматику немецкого языка, мог свободно перевести любой газетный отрывок, но совсем не мог говорить. У меня не было подготовки. Кстати, моя немка так и говорила: «А как ты будешь сдавать язык?» Но я сдал. Я мог прочитать и разобрать любой газетный политический текст, но плохо владел устной речью. С таким аттестатом я и поступил в Университет. Помню перед собеседованием Нелли Мотрошилову с длинной косой. Она была золотой медалисткой, шла вне конкурса, ей надо было пройти только собеседование. На собеседовании мне задали вопрос: в чем состоит главная мысль в работе Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Я ответил: «Борьба с догматизмом». После этого ответа, как мне потом рассказывали, против моей фамилии поставили галочку – «обратить внимание». Дальше было письменное сочинение по литературе. Я выбрал, по-моему, единственный, самую трудную тему «В.И. Ленин о Л.Н. Толстом» и написал его без черновика. Получил пять. Дальше все пошло по маслу. В общем, я набрал двадцать пять баллов и стал студентом философского факультета. Здесь начинается уже другая история.

М.Н.: А вы помните свое зачисление, эмоции?

В.М.: А как же? Но я хочу рассказать о другом. Когда в «Вопросах философии» опубликовали мой студенческий диплом – я вам по-моему об этом уже рассказывал – я поехал в кассу «Правды», в типографии которой печатался этот журнал, получить гонорар. Я, конечно, зашел в цех, в котором работал, зашел в школу. Все учителя были живы (ведь прошло чуть больше пяти лет), помнили меня, поздравляли и только сокрушались, что я еще не женат. Мне показалось, что мою новую профессию они восприняли как нечто само собой разумеющееся, никто не охал и не ахал. Я даже был немного разочарован. Но Зарубина, кажется, я уже не застал. Потом я со своими одноклассниками встречался еще много лет. У нас был такой день – 2 мая, когда мы классом собирались у памятника Пушкину и шли к кому-то, чтобы отметить нашу встречу. Сейчас уже почти никого в живых не осталось. Но после публикации диплома меня семь лет не принимали в аспирантуру.

М.Н.: Чем была вызвана лично к вам такая ненависть декана, чтобы семь лет…

В.М.: Я же был ильенковцем. Об Ильенкове, его роли в жизни моего поколения у меня статья написана. Не буду повторяться. Под влияние Ильенкова я попал на четвертом курсе, написал статью, где доказывал, что истмат – не часть марксистской философии, а историческая научная теория (я и сейчас так думаю), опубликовал ее в журнале Научного студенческого общества и заработал на ней персональное дело по комсомольской линии с каким-то очень грозным политическим выговором. Еле удержался в Университете, но времена все-таки изменились: меня отправили исправляться на лето в колхоз. Философское начальство факультета ненавидело не меня, а Ильенкова, а заодно тех, кто оказался под его влиянием.

М.Н.: А кого?

В.М.: Ильенкова вообще выгнали с философского факультета…

М.Н.: А ваших однокурсников?

В.М.: Я не помню, чтобы на факультете остался кто-то из последователей Ильенкова. Лев Константинович Науменко уехал в Алма-Ату. В.И. Коровикова – нашего преподавателя и друга Ильенкова, от которого мы о нем и узнали, также изгнали с факультета (он потом стал известным журналистом-международником).

М.Н.: А Гайденко?

В.М.: Пиама Павловна Гайденко кончала факультет на год позже меня.. Это было уже немного другое время. Она не была ильенковцем. На нашем курсе ильенковцами были я и Науменко. Других не помню или они позже появились. Был еще Генрих Батищев, но он считался самостоятельной фигурой, до поступления на философский год или два учился на экономическом факультете. Знал «Капитал» так, что мы ему все завидовали. Он сыграл большую роль в 60-х годах. У него и отец был философ. Но и он, насколько я помню, не стал факультетским аспирантом. На факультете никто из ильенковцев в мое время не стал аспирантом.

М.Н.: А Мотрошилова?

В.М.: Неля?… Неля – нет, тоже не стала. Помню, как мы с ней одновременно поступали в аспирантуру Института философии через год или два. Ее приняли, меня нет, хотя оба все экзамены сдали на пятерку. Она не была ильенковцем, занималась Гуссерлем по рекомендации Валентина Фердинандовича Асмуса. Тогда феноменологией вообще никто не занимался. Она была первой из молодого поколения…

М.Н.: Она знала немецкий язык?

В.М.: Наверняка. В отличие от меня она очень способна к языкам.

М.Н.: А вы получали стипендию?

В.М.: Повышенную стипендию получал не постоянно, но несколько раз получал.

М.Н.: А сколько была повышенная стипендия?

В.М.: Честно говоря, не помню.

М.Н.: Даже по соотношению никак не представите?

В.М.: Забыл. Я даже не помню свою зарплату в Институте философии в первые годы своей работы в нем. Мне же не дали закончить аспирантуру. За год до ее окончания мне сказали: «В секторе культуры есть должность, оформляйся на нее, если хочешь остаться в Институте». Я спросил: «Какая должность?». «Машинистки». И я согласился.

М.Н.: А где вы жили, пока учились?

В.М.: Когда я поступил в МГУ, в моей домашней жизни кое-что изменилось. Примерно в том же году мама получила комнату от работы. Она работала заведующей библиотекой электролампового завода и получила от этого завода комнату в Загорянке. Загорянка – это следующая станция после Валентиновки.

М.Н.: А по какой дороге?

В.М.: Ярославская. Следующая станция – Щелково. Комната, в которой я прожил до тридцать лет, располагалась в доме барачного типа, в нем не было туалета, газа, водопровода – все удобства во дворе.

М.Н.: Барак совсем.

В.М.: Абсолютный барак.

М.Н.: Совсем плохой, да?

В.М.: Четырнадцатиметровая комнатка, которую надо было зимой два раза топить, чтобы не замерзнуть.

М.Н.: Утром холодно?

В.М.: Ну, конечно. Надо было протапливать. В ней помещалось две кровати – матери и моя, столик, где я занимался, две тумбочки, полка книг и больше ничего. А кухня была на веранде, там зимой даже сосульки висели. И так я прожил до тридцати трех лет.

М.Н.: В этой комнате?

В.М.: Да, в этой комнате. Когда мне исполнилось тридцать три года, мама получила комнату в более современном доме в Щелково. Но тоже не отдельную… Поэтому я так долго не женился. В первый раз женился в тридцать шесть лет – некуда было привести человека. Я один раз после Нового года привел девушку, которой очень хотелось остаться со мной наедине. А Новый год мы встретили в Москве в «шикарной» компании моих знакомых, в пятикомнатной квартире. Утром она напросилась ко мне в гости, узнав, что мама в отъезде. Она все что угодно ожидала, но только не то, что увидела. К тому же в комнате было зверски холодно. Больше я ее в жизни не видел. (Смеется) Романы были, конечно, но все больше, что называется, «на скамейке». Парень без квартиры в Москве. Кому он интересен? В тридцать шесть лет я первый раз женился. У меня родился сын. В том же году защитил кандидатскую и в том же году умерла мама. Она все время беспокоилась, как я буду без нее, а тут вроде бы все встало на место – жена, сын, диссертация. И тут она успокоилась, как будто силы покинули ее. Мы прожили с первой женой более двадцати лет. Она умерла в 2001 году. Ольга – вторая моя жена. Но про нее я ничего не буду рассказывать, она этого не любит.

М.Н.: А вы курили?

В.М.: Курить я стал где-то лет в семнадцать. В Университете закурил. Ну как курил? Денег не было на сигареты. Курить по-настоящему я начал чуть позже.

М.Н.: То есть по сей день?

В.М.: Я уже два года не курю. Сейчас не курю.

М.Н.: Страдаете без?..

В.М.: Нет, не страдаю. Я довольно быстро отвык. Я все легкие прокурил, стало тяжело ходить, задыхаться начал – так называемый бронхит курильщика. Но алкоголем никогда не увлекался.

М.Н.: А спорт в университете как-то присутствовал?

В.М.: Спорт? Нет, спортом я не увлекался. Меня хотели сделать бегуном – я бегал хорошо. Лыжи сдавал, когда снег сходил – так и не умею до сих пор … У меня плохо с координацией – в детстве было воспаление среднего уха, у меня был прокол какой-то и мне нарушили вестибулярный аппарат. Я не могу на 180º повернуться – обязательно пошатнусь. На велосипеде не могу кататься – не удерживаю равновесие. И высоты боюсь, всегда было трудно по бревну пройти.

М.Н.: ЛОР-врач неудачно что-то…

В.М.: Да. В детстве сделали что-то неудачное с моим ухом и нарушили мой вестибулярный аппарат. Помню, отдыхали в Крыму и пошли в поход через горную тропу, нависавшую над морем. Я буквально на коленях прополз, тянуло вниз. Увлекался шахматами, мог играть по первому разряду и даже чуть не стал кандидатом в мастера.

М.Н.: А где выдали разряд?

В.М.: Разряд я еще до университета получил. В трудовых резервах тоже шахматами увлекались.

М.Н.: А сохранилось ли ваше шахматное увлечение?

В.М.: Сейчас-то я уже… Иногда играю сам с собой. Когда-то играл в Доме журналистов, даже был смешной случай.

М.Н.: Расскажите.

В.М.: Если вас интересует, пожалуйста. Я когда-то ходил в Дом журналистов, там в предбаннике играли в шахматы. Сидим – играем. Вдруг, смотрю, кто-то склонился над доской. Боже мой, стоит Михаил Таль – он из ресторана выходил. Я наглый был, говорю: «Давайте сыграем!». (Смеется) Он говорит: «Давайте». Сел, тут столпился народ. (Смеется) Таль – чемпион мира по шахматам… Что он сделал – шутка мастера. Он не съел у меня ни одной пешки, вывел моего короля каким-то хитрым образом на середину доски, сделал мне вечный шах и сказал: «Ничья». Теперь я всем говорю, что у меня с Талем «ничья» (смеется). Сейчас-то, конечно, я уже многое подзабыл.

М.Н.: Если можно, расскажите об актерской линии вашей жизни.

В.М.: Был у меня друг по университету – его тоже уже давно нет в живых – Леша Чаплиевский. Он кончил филологический факультет и был способным актером. Все время мечтал о театре. Потом поступил в ГИТИС на режиссерский. Мы с ним дружили, общались. У него мама работала гримером в театре. Он знал, что и я к театру неравнодушен. В то время в клубе МГУ на Моховой возникла студия Ершова. Ершов – это театральный педагог, режиссер, ученик Топоркова – знаменитого актера МХАТа. Ершов создал студию, в которой пытался развивать метод Станиславского. Книжку даже выпустил на эту тему. Леша уговорил меня поступить в эту студию. Мы делали там какие-то этюды, а сам Ершов ставил классическую «Антигону». Кстати, художником в этом спектакле был Илья Кабаков. Слышали такую фамилию?

М.Н.: Да, слышал.

В.М.: Все это происходило в нашем клубе на Моховой, в котором одновременно работал студенческий самодеятельный театральный коллектив Они поставили тогда «Коварство и любовь» Шиллера, до того «Машеньку» Афиногенова, я посмотрел эти спектакли и подумал: «надо же, самодеятельность, а как профессионально играют». И тут они нашли нового молодого режиссера из ТЮЗа – Ролана Быкова, который поставил новый спектакль «Такая любовь» по пьесе чешского драматурга Павла Когоута. Я случайно попал на репетицию и был потрясен и необычностью постановки и игрой актеров (кстати, в нем были заняты молодые Ия Саввина, Алла Демидова и ряд других впоследствии знаменитых актеров). Вот куда я хочу попасть, решил я, а ершовская студия – это ерунда. И я поступил в уже тогда образовавшийся Студенческий тестр МГУ.

М.Н.: А что там вас зацепило?

В.М.: Этот спектакль – одно из самых сильных театральных потрясений в моей жизни. Когоут написал необычную по тем времена пьесу, а студенческий коллектив – пригласил на ее постановку малоизвестного тогда еще актера ТЮЗа Ролана Быкова. Он согласился и поставил спектакль, который стал одним из главных театральных событий того времени. Музыку писал Анатолий Кремер – впоследствии композитор и дирижер театра Оперетты, муж Татьяны Шмыги. Главную роль играла Ия Саввина – будущая народная артистка СССР. Вторую женскую роль играла Алла Демидова. Главную мужскую роль играл профессор МГУ Всеволод Шестаков – первый муж Ии, актер необычайного таланта, не ставший профессиональным актером только потому, что был уже ученым с именем в учебнике. Еще одну главную роль играл Зорий Филлер – очень одаренный актер, впоследствии актер «Современника», но рано умерший. Совершенно необыкновенная, по тем временам, постановка. Премьера, собравшая всю театральную Москву и огромную прессу, стала одновременно открытием Студенческого театра МГУ. Театр открыла легендарная Яблочкина – самая великая из тогда живших актрис Малого театра.

М.Н.: Это Быков сделал?

В.М.: Быков.

М.Н.: Он решил все организовать?

В.М.: Да. Он все организовал. Приехало телевидение, много журналистов. Студенческий театр открылся в 58-м году. Никакого «Современника» еще не было. Когда спектакль кончился, была овация минут пятнадцать. Я помню: на сцену выскочили молодой Лановой, Яковлев. Они стали обнимать актеров – это было нечто невероятное. Спектакль действительно, производил сильнейшее впечатление. Он прошел двести раз при полном аншлаге. Быков и актеры сразу же стали знаменитыми. В «Правде» была колонка на последней странице – театральная афиша: в начале были ГАБТ и Малый, в конце – Студенческий театр МГУ. Я в этом спектакле в массовке участвовал, но меня вовсе не актерская слава интересовала. Было просто интересно участвовать в таком деле. Театр профессиональный был тогда еще довольно серым, «театральная весна» была впереди, и вдруг такой необычный по форме, драматический спектакль. К нам приезжал Когоут, он сказал: «Это лучшая постановка пьесы из всех, которые я видел». Нас пригласили в Ленинград на гастроли.

М.Н.: А вы на каком курсе были?

В.М.: Нет. Это уже после университета. Я кончил в 56-м, а это 58-й год.

М.Н.: Виноват, виноват.

В.М.: Алла Демидова в то время была аспиранткой экономического факультета, а Ия Саввина закончила факультет журналистики. На мой взгляд, этот спектакль – лучшее, что сделал Ролан Быков в своей жизни.

М.Н.: В качестве режиссера?

В.М.: В качестве режиссера. Приезжаем в Ленинград, играем первый спектакль в клубе им. Дзержинского, а дальше начинается бум. Кто только не был на спектакле. Мы на пяти или шести площадках его играли. Весь театральный Петербург его пересмотрел. Товстоногов, посмотрев его, снял эту пьесу из своего репертуара, сказал: «После вас нет смысла играть». В этот же приезд Ию Саввину приглашают на главную роль в «Даме с собачкой», а Ролана Быкова на должность главного режиссера в Ленинградский театр Ленинского комсомола. Мы уже начали ставить вторую пьесу, которую должен был написать Михаил Шатров – наш завлит.

М.Н.: А Быков насколько старше был?

В.М.: Не знаю, он был тогда совсем молодым. Ему тридцати пяти лет, по-моему, еще не было. Мы не знали, что его пригласили. Мы вернулись, еще что-то пытались репетировать, а потом он нам все сказал. И тут возникла идея: создать профессиональный театр. Почти все хотели стать профессиональными актерами. И Алла, и Ия… я-то нет, я не считал себя актером. А они, естественно, хотели. Даже, говорят, с Фурцевой была договоренность о создании при МГУ профессионального театра. Давали какие-то ставки. Но Быков ушел.

М.Н.: Как это восприняли в труппе?

В.М.: Ну, как восприняли? Тяжело восприняли. Дальше начались сложности. Я тогда сказал Быкову: «Зря вы нам изменили – лучше «Такой любви» вы в театре все равно ничего не поставите». По молодости, конечно, сказал и от обиды. Но в качестве главного режиссера Ленинградского Ленкома, он, действительно, быстро провалился и ушел в кино. Ничего лучшего в театре он больше не сделал. Еще при Быкове мы начали репетировать второй спектакль по пьесе, которую должен был написать Шатров – называлась она «Коммунисты» и была потом поставлена в «Современнике». Быков был очень советским человеком. Его любимая книга – «Что делать?» Ленина. После ухода Быкова театр раскалывается: какую-то часть актеров Шатров уводит в театр Ленкома. Но все быстро заканчивается ничем. Демидова поступает в Щукинское училище, Саввину берут в театр Моссовета на главную роль в «Норе» Ибсена. Дальнейший их путь известен.

С Алешей Чаплиевским связана еще одна смешная история. Он меня познакомил с Петром Фоменко, тогда еще молодым режиссером. Оба они окончили ГИТИС. Надо знать то время. Как сейчас создают политические партии, тогда так создавали театральные студии: туда уходила вся общественная активность. И Чаплиевский захотел создать свою театральную студию. Пригласил меня в качестве соучредителя. «Я, – сказал он мне, – нашел сцену, могу собрать актеров. Хочу, чтобы ты мне помог». «А какое я ко всему этому имею отношение? Я ведь ничего не смыслю в режиссуре и никакой не актер». «Помоги для начала найти пьесу, не требующую для постановки больших затрат». Я спрашиваю его: «А где взять актеров?» – «Об актерах не волнуйся – я соберу. Найди пьесу». Тогда в списках ходила пьеса Ж. Ануя «Антигона». Не читали эту пьесу?

М.Н.: Читал.

В.М.: Читали? Ну, вот видите… Я ему ее предложил. Он прочел и сказал: «Да, это то, что нужно». И, действительно, нашел актеров и каких… Актеры как дети малые: им скажи есть роль, и они пойдут за кем угодно. На роль Антигоны он пригласил Лену Королеву – была такая замечательная актриса в театре Ермоловой, затем она во МХАТ перешла. На роль Креонта он пригласил Броневого – тогда его еще мало кто знал. На роль Гемона он пригласил Евгения Лазарева. И они все согласились. И вот первая встреча всего состава: пришли наши друзья, знакомые, все захотели присутствовать при начале нового дела, послушать, что скажет Чаплиевский собравшимся актерам, а он испугался и говорит мне: «Слушай, ты начни, скажи им что-нибудь, а я уж потом стану репетировать». – «Кто я такой, чтобы им о чем-то говорить?» – «Неважно, какая разница. Давай!» Он уговорил меня и я стал рассказывать им о том, что такое экзистенциализм, в чем смысл пьесы Ануя. Кстати, я в то время неплохо разбирался в разных театральных течениях. Подходит ко мне Броневой и говорит: «Очень хорошую экспликацию вы дали, было очень интересно». Я говорю: «Спасибо». А дальше должны начаться репетиции и тут я понял, что Леша не тянет. Он начал эту пьесу разбирать, как его учили, по системе Станиславского: физические действия и все такое… И актеры на первой же репетиции заскучали. Он даже позвал на помощь Эрика Соловьева – они были знакомы – а Эрик тогда гремел как публицист. Эрик потом выговаривал ему: «Леша – ты нас поставил в идиотскую ситуацию. Собрал великолепных актеров, а сам пока ничего не можешь. Зачем ты все это затеял? Позориться?!» И на этом все распалось. Потом он режиссировал в каких-то провинциальных театрах. Чаплиевский был хорошим парнем, влюбленным в театр и в своих друзей, был даже способным актером, но, увы, не очень одаренным режиссером. И умер в безвестности. Он один из тех, кого любовь к театру погубила. И таких было много.

М.Н.: Этим направлением.

В.М.: Да. А вот Фоменко стал большим режиссером. Мы с ним встречались раз в году в день смерти Чаплиевского в кругу его друзей. Но однажды повздорили. Я его спросил, что происходит сегодня с театром. Почему все превращают в балаган, в капустник, в чистое зрелище? Он на меня дико разозлился: «Наш труд не ценят… Мы тут жизнь отдаем…» Я ему ответил: «Философов тоже, кому не лень, ругают, но мы не обижаемся. Это мое мнение как зрителя: с театром что-то происходит, он, на мой взгляд, в глубоком кризисе». Я видел несколько спектаклей и они произвели на меня отталкивающее впечатление: берут классику, переворачивают ее вверх дном, считая, что это – искусство.

М.Н.: Современное прочтение.

В.М.: Да. Понятно откуда кризис идет. Кризис начинается, когда кончается драматургия. Нет современной драматургии. Поэтому они и перелопачивают классику. Нет драматургии – нет и театра. Все великие театры вырастали из новой драматургии. А что касается Студенческого театра – то когда он раскололся, в него влилась новая группа самодеятельных актеров из МИИТа, возглавляемая Марком Захаровым. Второй спектакль был поставлен народным артистом РСФСР Иваном Ивановичем Соловьевым. Вы уже не помните этих фамилий, конечно. Это был очень известный актер Ермоловского театра – ученик Хмелева. И он поставил спектакль по пьесе, которую запретили ставить по всей стране. Я там тоже играл. Это был «Дневник Анны Франк». Этот спектакль тоже вся Москва пересмотрела. Мы еще тогда не разорвали отношений с Израилем. На премьере было все израильское посольство. Спектакль гремел. А потом в качестве главного режиссера пришел Сергей Иосифович Юткевич, который поставил «Сердце у меня одно» Георгия Полонского, ставшего впоследствии автором сценария «Доживем до понедельника». Там я играл одну из главных ролей, не скажу, что замечательно. Пьеса была наивной, но с хорошими стихами и эффектной сценографией (зеркалом во всю сцену). А затем наступило время Марка Захарова; при Юткевиче он был у нас вторым режиссером. У нас многие хотели работать. Хотел работать Эфрос – не получилось, хотел Любимов, но он тогда был только актер и театр почему-то не принял его. А потом пришел Захаров, который был актером Эстрадного театра и руководил театральной самодеятельностью в Институте транспорта. Он и привел с собой новую группу актеров. Многие из них потом стали профессиональными актерами и режиссерами. Он поставил несколько спектаклей, которые прогремели на всю Москву. Первый был по Войновичу «Хочу быть честным». В нем главную роль играл Всеволод Шестаков. Вторым был «Дракон», его сняли по приказу парткома МГУ. Третьим спектаклем, прошедшим много раз и принесшим Захарову известность, была «Карьера Артура Уи» Бертольда Брехта. Я ушел из театра во время постановки этого спектакля, после того, как меня приняли в аспирантуру Института философии.

М.Н.: Как вы решили уйти? Ведь надо было принять решение.

В.М.: Я поступил в аспирантуру. Я же работал в журнале, в издательстве МГУ. А в театре я дневал и ночевал. Я семь лет отдал театру – не потому, что считал себя актером (я – вообще никакой не актер, могу играть только самого себя), а просто, будучи патриотом этого дела. Потом началась научная жизнь, я стал писать. Да и театр перестал меня волновать, как прежде. Времена изменились – начался застой. Но я театром очень переболел. Я был членом Совета театра, отвечал за прием… Помню, как принимали Лену Козелькову – она потом стала известной актрисой «Современника». Но это уже была не быковская эпоха, не было былой увлеченности, все казалось достаточно будничным, что-то меня стало разочаровывать в театре. Были интересные спектакли, но не было первоначального драйва, ушло ощущение, что именно здесь совершается история.

М.Н.: Там была взята такая высота, что…

В.М.: Да. В начале было потрясение. У меня было несколько театральных потрясений. Несколько спектаклей Товстоногова, «Гамлет» с Полом Скофилдом. В четырнадцать лет удалось посмотреть «Вишневый сад» во МХАТе с Книппер-Чеховой и Качаловым. Сильное впечатление произвел на меня «Добрый человек из Сычуаня» в постановке Любимова. Я восемь раз смотрел этот спектакль. Вот это – театр. Театр интересен, когда спектакль – это событие. Почти каждый спектакль Товстоногова был событием.

М.Н.: То есть театр не может работать как производство? Для вас он именно событийный…

В.М.: Нет. Театр есть театр. В МХАТе тоже не все спектакли были великими. Но то был Театр с большой буквы. Сейчас есть отдельные спектакли, которые интересны, но исчез Театр с большой буквы. А вот когда Быков создавал театр или создавался «Современник» – это появились не просто хорошие спектакли (были и весьма средние), а новые творческие коллективы со своим неповторимым лицом. Тем они и были интересны. Театр в лице его режиссеров и актеров подчас был более интересен, чем его спектакли.

М.Н.: А как вы билеты доставили?

В.М.: Ну, доставал как-то… У меня идея была – устроить встречу молодых философов с молодыми актерами: ведь не только театр, но и философия переживала тогда «оттепель» И мы устроили такую встречу – с «Современником». Пришли Юра Давыдов, Гайденко, Соловьев, я, еще несколько человек. На встречу с философами пришла вся труппа театра. Из нас самым опытным был Давыдов, он знал театр, его первая жена была драматургом. Ему и предоставили первое слово. Через десять минут встал Игорь Кваша и сказал: «А нам все это неинтересно». Мы растерялись и на этом все закончилось.

«Современник» тогда был в центре общественного внимания. Ведь ему предшествовал советский театр сталинских времен – помпезный, напыщенный, очень казенный. И вдруг на сцене появились живые голоса, живые лица, живые интонации. Это привлекало. Но со временем и это правдоподобие стало привычным. Хотелось какой-то значительной идеи, мысли, а не просто бытовой правды. В классике было нечто, поднимавшее человеком над бытом, и только большие режиссеры могли сохранять эту высоту. Хотя я все-таки больше люблю психологический театр.

М.Н.: Была ли с этим связь в вашей культурологии и теории культуры?

В.М.: Наверное, это как-то отражалось, но я ведь не эстетик. Я эстетикой никогда не занимался. Я культуру совершенно иначе понимаю. У нас под культурой понимают искусство. Министерство культуры ведает искусством. Меня искусство в культуре интересует меньше всего. Я, чтобы разница была понятна, привожу следующий пример: роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был написан в 1940 году – последняя редакция – и уже тогда был выдающимся произведением искусства. А опубликован в 62-м. Вот с этого момента он становится явлением культуры. Не с того момента, когда он написан, а с того, когда прочитан. Скажем, вы сняли великое кино, а его положили на полку – никому не показали – это явление искусства, но еще не культуры. Явлением культуры оно становится с того момента, когда его посмотрят. Чтобы что-то стало частью культуры, нужен не только автор, нужен потребитель – зритель, читатель или слушатель. Культура возникает при встрече творца и публики. Поэтому учреждения культуры – это места, которые посещает публика. Театр, конечно – это явление искусства: драматургия, режиссура, актерское мастерство и все прочее. Но учреждением культуры он становится потому, что в него приходит публика. Потому и мастерская художника – не учреждение культуры, а музей или выставка – институт культуры. Чтобы что-то стало культурой, нужна встреча автора и потребителя. В любом случае нужна публика. Культура интересует меня поэтому не со стороны автора, сочиняющего великие произведения (это дело искусствоведов и литературоведов), а со стороны публики, для которой эти произведения сочиняются.

М.Н.: Качество контакта, понимания, коммуникации?

В.М.: Да. Можно так сказать. Вот говорят: «Россия – страна великой культуры». Но чем измеряется это величие? Наличием великих имен в искусстве, науке, философии? Тогда да, спора нет: Россия – страна великой культуры. Но в XIX веке она – страна с 80% безграмотного населения. Должен ли я судить об уровне культуры страны и по этому показателю? Тогда Россия ХIХ в. – одна из наиболее отсталых в культурном отношении стран Европы. Англичане уже в XVI-XVII веке были поголовно грамотной нацией. Именно по уровню культуры народа следует судить об уровне культуры страны. Нельзя поэтому поставить знак равенства между искусством и культурой. Культура начинается с того момента, как искусство, создаваемое великими художниками…

М.Н.: Кем-то воспринимается?

В.М.: Да, кем-то осваивается, воспринимается, «распредмечивается», как говорят философы, обретает личностную форму существования. Я под культурой понимаю развитие человека как личности. Чем больше таких личностей, тем более высок уровень культуры. Художник, мыслитель – это человек, стоящий на вершине культуры, но это его личная культура, не обязательно совпадающая с культурой людей, среди которых он живет. И степень этого разрыва очень важна для понимания общего состояния культуры.

М.Н.: Правильно ли я понимаю, что какие-то объекты современной культуры – постмодернистской культуры, рассчитанные на провокацию или вообще на отсутствие понимания для вас имеют меньшую ценность?

В.М.: Почему? Они могут быть рассчитаны на провокацию, на что угодно, но являются культурой тех, в ком находят отклик. Если, например, я создал…

М.Н.: Инсталляцию.

В.М.: Допустим, инсталляцию, как хотите называйте, которая востребована какой-то группой лиц, то она становится культурой данной группы. Постмодернистская культура, если таковая существует – не народная, не национальная, она – культура какой-то новой общности людей, которую еще нужно определить. А если ты создал произведение исключительно для себя…

М.Н.: Принципиально.

В.М.: То это твоя личная культура. Конечно, творчество Пушкина в первую очередь свидетельствует о культуре самого Пушкина. (Смеется) Но, когда мы говорим о культуре, например, национальной, тогда речь идет о том, в какой степени творчество Пушкина становится достоянием других.

М.Н.: А как же разделение на материальную и духовную культуры?

В.М.: Во-первых, это очень условное деление. Поскольку есть разделение общественного труда на материальный и духовный труд. Вообще культура не материальна и не духовна, она – и то и другое. Как вы определите Аполлона Бельведерского – как материальную или духовную культуру? Или великие создания архитектуры? Это вообще большая философская проблема – деление на материальное и духовное. Здесь я стою на точке зрения Маркса: преодолейте разделение труда и такой проблемы просто не будет. Язык – это материальное или духовное образование? Все относительно. Когда работа руками и головой разошлись, возникло и деление на материальное и духовное. Но ведь не бывает абсолютно бездуховной работы руками, как и совершенно бестелесной мысли. Вообще культура – синоним целостности. Откуда все эти деления в культуре? Мы берем социальную сетку и накладываем ее на культуру. Представьте себе социальную сетку: в ней люди делятся на классы, социальные группы, профессии. Наложите эту сетку на культуру, и она будет просвечивать через все ее ячейки. Поэтому мы и начинаем делить культуру на разные виды и подвиды.

М.Н.: Субкультура.

М.Н.: Вы упомянули про появление труда, вы разделяете марксистскую концепцию антропогенеза, антропосоциогенеза…

В.М.: В марксизме нет концепции антропогенеза. Вообще, что считать марксизмом? Фуко говорил, что нет никакого марксизма, а есть учение Маркса.

М.Н.: Вот и я говорю как раз о марксизме, которого нет. Процессы антропогенеза вас…

В.М.: А что такое «процесс антропогенеза»?

М.Н.: Происхождение человека и общества.

В.М.: Я нигде не читал у Маркса о происхождении человека. Маркс нигде об этом не писал.

М.Н.: Я имею в виду Энгельса.

В.М.: Энгельс? Происхождение человека из труда. Я думаю, труд – не самое главное в антропогенезе. Маркс считал, что и животные трудятся. Главная проблема для Маркса – не антропогенез, а социогенез. Он не был антропологом. А вот как возникает общество, как оно создается – это вопрос для Маркса. О том, что труд создает полезные предметы, знали задолго до Маркса, и в этом не было никакого открытия. Животные тоже что-то создают: роют норы, вьют гнезда, накапливают запасы пищи, охотятся. Почему мы это не называем трудом? Тоже труд. А чем человеческий труд отличается от животного? Или человеческая деятельность от органической жизнедеятельности? Человеческий труд создает отношения между людьми, общественные отношения. Человек может создавать то, в чем лично не нуждается, в чем испытывают потребность те, о ком даже понятия не имеет. Поэтому его связь с предметом обретает не инстинктообразный, а сознательный характер, а в форме вещи он создает свое отношение с другими людьми. Маркс тем самым открыл способность человека создавать самого себя как общественное существо. Труд создал не просто человека, он создал общество, общественного человека. Каким же должен быть труд, чтобы создаваемое им общество объединяло людей не как биологических особей, а как целостно развитых индивидов? Вот проблема, поставленная Марксом.

М.Н.: А вам близка эта идея?

В.М.: А что, можно что-то этому противопоставить?

М.Н.: Теорию генетического альтруизма – появление гена альтруизма…

В.М.: Я не знаю, что это такое.

М.Н.: Естественно-научную я имею ввиду…

В.М.: А что, уже найден ген альтруизма?

М.Н.: Нет, но, по крайней мере, теоретически…

В.М.: Предположить я, конечно, могу все, что угодно. Что есть ген альтруизма, ген морали…

М.Н.: А психоанализ?

В.М.: А что психоанализ доказывает?

М.Н.: А чувство вины, по отношению к главному убитому самцу, не могло стать основой для кооперации…

В.М.: Возможно. Только мне непонятно, почему чувства вины нет у животных? Почему у человека оно есть, а у животных нет. И почему у человека вообще есть сознание? То есть из природы нельзя понять одно: почему человек – общественное существо?

М.Н.: И как Ильенков считал: из природы это не объяснимо принципиально.

В.М.: Ну, как Ильенков считал… Он же не занимался психоанализом.

М.Н.: Я имею в виду дискуссию с Дубровским.

В.М.: С позиции нейрофизиологии природу человеческого сознания, на мой взгляд, объяснить невозможно. Ильенков выводил мышление из общественной деятельности человека, а не из нейронов.

М.Н.: Что оно принципиально необъяснимо через нейрофизиологию.

В.М.: Можно из нейрофизиологии объяснить особенности психики отдельного индивида – его темперамент, наклонности, способности, но нельзя понять, например, почему человек узнает себя в зеркале, отличает себя от других. Почему он вообще в плане сознания нуждается в другом человеке, которое и есть наше главное зеркало. Почему у него вообще есть самосознание? За этим скрывается другой вопрос: откуда у человека свобода, которая позволяет ему часто действовать вопреки свое естественной природе? Откуда у него, например, бескорыстие, самопожертвование и пр.? Откуда у него вообще способность действовать по идеальным, а не чисто физиологическим мотивам? Попробуйте объяснить это нейрофизиологически. Если существует такая наука, которая способна это объяснить, пусть объясняет. Для меня это – область, не подлежащая ни религиозному, ни естественнонаучному объяснению. Если все можно объяснить естественнонаучным путем, т.е. по аналогии с природой, тогда можно поставить крест на культуре.

М.Н.: А что идет сцеинтизация?

В.М.: От ученых-естественников можно иногда услышать: пока вы, философы, занимаетесь отвлеченной метафизикой, мы, ученые, создадим научную теорию, которая совместит постулаты Христа с законами современной термодинамики. Сам читал. Такого рода претензии на решение всех человеческих проблем с позиции естественной науки очень распространены. На мой взгляд, культура более сложная вещь. Попробуйте, выведите из природы свободу. Свобода – это способность действовать по цели, а не по внешней причине. Разве в природе есть цели?

М.Н.: А как вы относитесь к тому, что в вузах курс философии может быть заменен историей науки или философией науки.

В.М.: Это важный вопрос: зачем вообще нужна философия? Очень схематически: философия – часть европейской культуры. Европейскую культуру можно представить в виде следующей схемы. Один полюс – религия (христианство), другой полюс – наука. Религия отвечает на вопрос: как сделать человека добрым? То есть – с религиозной точки зрения – морально ответственным перед Богом. Вот ее проблема, ибо ее сфера – это сфера этики, морали. Другое дело, что религия этого вопроса никогда не решит, но, во всяком случае, таково ее назначение. Сделать человека морально ответственным перед Богом.

М.Н.: Более социальным?

В.М.: Наверное. Назначение религии – этика. Задача науки – сделать человека сильным, вооружив его знаниями, технологиями, расширив среду его обитания – сделать сильным в борьбе с окружающим миром. К сожалению, человек не наделен от природы всем, что ему необходимо. Наука помогает расширить его ареал обитания и способствует выживанию рода. А посредине существует философия – она потому и колеблется между ними: то она научна, то религиозна. Действительное же назначение философии, состоит в том, чтоб сделать человека свободным. Потому что если вы это исключите, и наука и религия – каждая по-своему – может стать смертельно опасной для человека. Можно погибнуть и от сил небесных при, скажем, случае религиозного фанатизма; и от сил земных – наука может изобретать средства массового уничтожения. Чтобы обезопасить человека от угроз научного и религиозного догматизма, философия и возникла.

М.Н.: То есть это такой вестибулярный аппарат, который сохраняет…

В.М.: Баланс.

М.Н.: …Естественный для культуры вестибулярный аппарат.

В.М.: Да-да-да. Можно так сказать – сохраняет равновесие. Философия – это критика религии и науки. Не в смысле их отрицания, а в смысле их претензии на абсолютность.

М.Н.: Философии обречена постоянно быть в позиции критики.

В.М.: Да. Есть у Канта замечательная статья – называется «Спор двух факультетов», где он спорит, зачем университетскому образованию нужны философский и теологический факультеты. И про философию он говорит: «Философский факультет нужен только для того, чтобы обеспечить свободу исследования». То есть и свободу от религиозного догматизма и от догматизма науки, когда она абсолютизирует уже существующее знание. Философия показывает, что нет абсолютного научного знания. Что есть нечто, что всегда остается вне поля и знания и веры – это свобода человека. А что такое свобода? Это право человека ставить перед собою цели. Свободное действие – это действие по цели. И тут начинаются вопросы: откуда берутся эти цели, как они устанавливаются – это очень большие вопросы. Кант считал, что это главная способность разума – действовать по цели. Поэтому у человека есть будущее. Если цели нет – есть только одно прошлое. Это тогда действие по причине. Поэтому консерваторы, как правило, не любят свободу. А люди, которые обожествляют прошлое и абсолютизируют прошлое – ненавидят свободу. Потому что свобода – это ориентация в будущее, а не в прошлое. Вот эта свобода и есть поле культуры. Культура – это сфера свободы. Все что существует в силу свободы. Не в силу природной необходимости, не в силу божественного предопределения – я не отрицаю ни того, ни другого, и то и другое есть, но есть еще что-то, что существует в силу свободы человека. Вот это и есть культура.

М.Н.: Спасибо, Вадим Михайлович.

Беседа записана 11 июля 2012 и опубликована 2 августа 2013.